地方研究 | 李华胤 陈文嘉:社区治理共同体:夯实市域治理基层基础的实践机制 ——基于麻城市“社区大党委”的调查

习近平总书记强调:“要夯实社会治理基层基础,推动社会治理重心下移,构建党组织领导的共建共治共享的城乡基层治理格局。”然而,当前城市基层社区治理存在沟通不畅、协同不足、资源分散的问题,风险应对能力不强、社区发展问题难以解决,市域治理基层基础尚不稳固。鉴于此,麻城市贯彻落实湖北省第十二次党代会精神,活用共同缔造理念、方法,实行“社区大党委”制度,发挥党建引领统筹作用,通过建立共同组织、凝聚共同责任、塑造共同行动、实施共同激励助力社区治理共同体的形成与运转,为凝聚基层社区各方力量、提升社会基层服务水平、夯实市域治理基层基础提供了有益经验。

基于此,华中师范大学政治学部徐勇教授团队于今年7月前往麻城市及其所辖的9个乡镇(街道)进行深入调研,撰写完成调查报告,供省领导及有关部门决策参考。

一、构建社区治理共同体夯实市域基层基础的实践方法

麻城市在各社区成立大党委,以市直机关、各社区驻点单位为基础,吸纳社区物业、居民自治组织等社区治理主体组建起区域党建工作议事协调机构,并在此基础上建立健全以其为轴心的纵横双向组织体系与运行机制,助推基层社区各方资源联结、力量整合、运转有效。

(一)以“党建统筹”建立共同组织,扩充市域基层治理主体

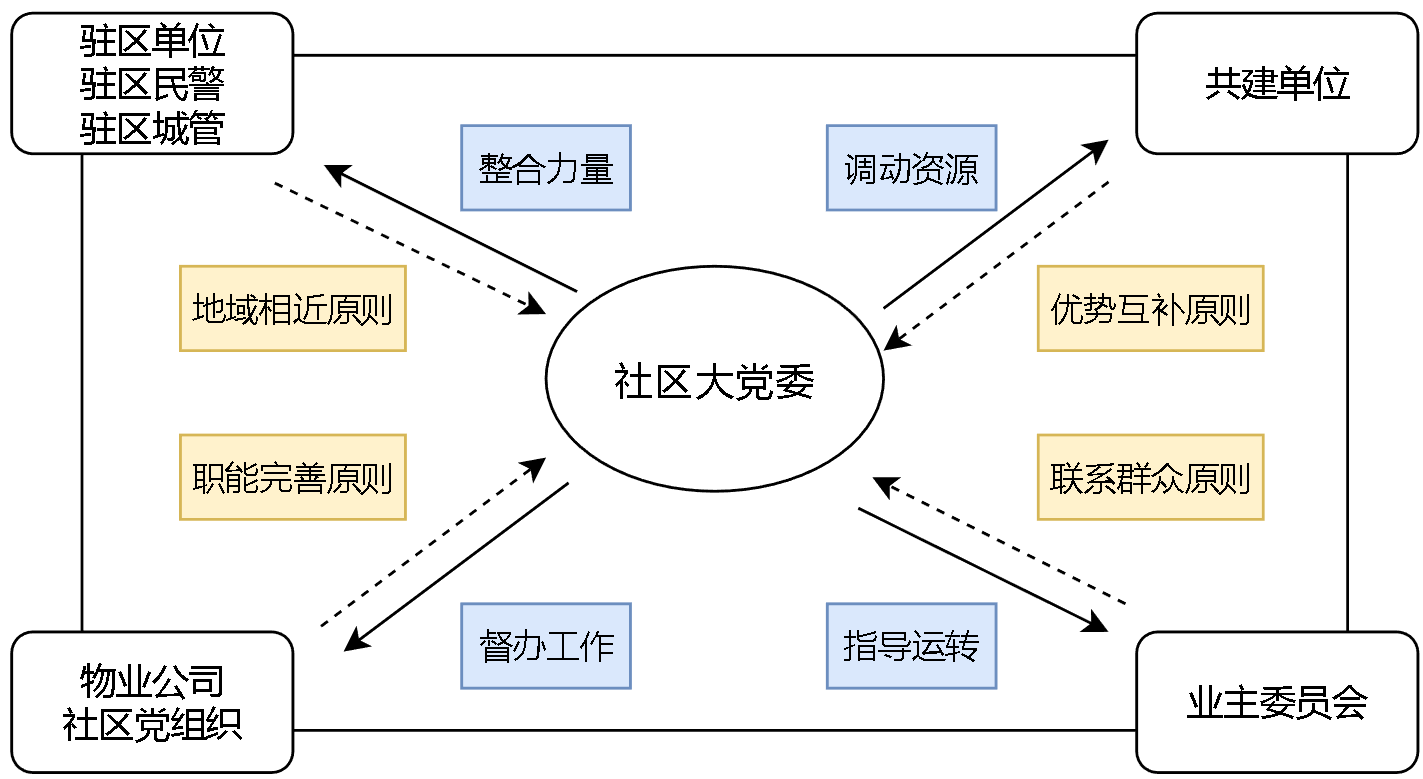

社区大党委发挥统筹优势,通过共同组织的建立集聚社区治理主体。一是功能联动,建立驻点力量整合机制。在不改变党组织隶属关系、不占社区编制和职数前提下,以地域相近、优势互补、职能完备、联系群众为原则,吸纳社区“两委”干部、驻区民警、城管负责人中的党员和驻区单位、“一带九进”单位、业委会、物业公司等党员负责人成立社区大党委这一功能型党组织。二是纵向联动,创设在地党员带动机制。建立健全“社区大党委——小区党支部——楼栋党小组——党员中心户”四级党组织体系,驻区单位党组织和在职党员到社区“双报到、双报告”。以每季度联合开展的志愿服务、走访慰问、帮扶济困等党日活动为载体,通过设岗定责、服务承诺、星级管理等方式,协助社区党组织加强在地党员队伍建设与监督管理。三是横向联动,健全社区组织协作制度。社区大党委通过参与社区业委会的选举换届、实地督办物业公司服务情况、指导社区健全居民治理长效管理机制、以党员示范激励群众自治组织发挥作用,将单个社区治理主体统筹起来,逐渐形成“小区综合党组织 业主委员会 物业公司 X个群众自治组织”四方联动的基层小区治理体系及协作制度。

(二)以“高位推动”凝聚共同责任,完善市域基层治理内容

社区大党委的建立和运行由市委办、市组织部统筹管理,并由其综合地域分布、事务类型等要素明确各社区大党委成员构成及相应的治理责任、岗位功能。其一,划分责任片区,建立难事要事领导包干机制。按照重要领导推进重点工作的原则,由23名市领导包干16个社区的34个重点工作试点小区或网格,调动有政策、项目、资金的共建单位投工投劳,并组织专班定期进行业务指导和工作督办,协助社区完成老旧小区改造、麻城市“百日攻坚”专项整治等依靠社区本级力量难以完成的工作。其二,明确社区事务分工,建立牵头单位统筹负责制度。将社区工作划分为法治安全、网格化服务、环境卫生和园林绿化、民主管理等类别,分别由市委政法委、市住建局、市城管执法局和市民政局等市直单位牵头管理、统一指导。建立市直单位党员干部“进小区”台账,明确各市直单位的包保小区、驻点的责任人、队员及联络员,为居民提供政策宣传、矛盾调解、代买代办等常态化服务。

(三)以“五共理念”塑造共同行动,提升市域基层治理力量

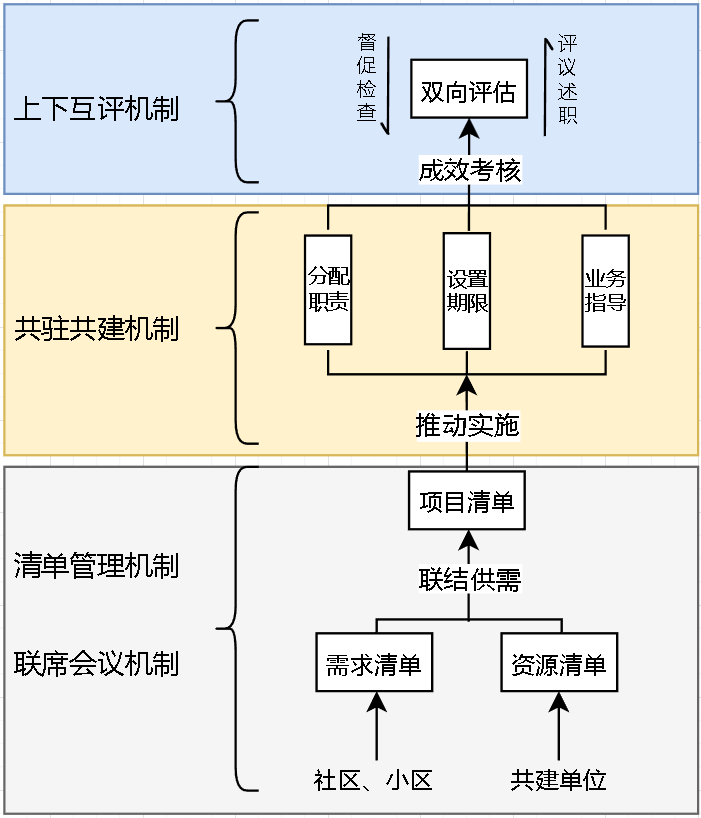

社区大党委坚持将“五共”精神贯彻到社区治理实践中,强化治理合力。第一,确立“联席议事会”制度,工作联商。大党委每季度至少召集一次联席会议,议题内容由社区党组织根据成员单位、群众反映亟待解决的问题确定,并据此确定出席委员和成员单位。联席会议坚持“议事定事”,就解决方式、任务内容、责任单位和完成时限形成决议、部署工作。第二,推行“清单量化管理”机制,资源联用。以社区大党委为平台,联结社区提供的居民“需求清单”及共建共驻单位提供的“资源清单”,点对点匹配供需,拟定“项目清单”。大党委每季度对三张清单的数量、内容进行动态更新,确保居民需求得到及时收集与回应以及项目建设高效、高质推进。第三,建立“共驻共建”机制,服务联做。社区大党委根据“项目清单”,协调社区与驻点单位签订“双向服务”协议,明确各单位认领事项及完成期限,由牵头单位履行统筹协调责任,会同相关责任单位组建专班、明确专人负责相应工作推进,共同解决社区居民关心的问题。

(四)以“双向评估”形成共同激励,健全市域基层治理保障

通过上下互评共促机制,激励大党委成员单位履职尽责。一是定期评议,确立“自下而上”反馈机制。以“线上 线下”方式公开公示包保项目建设进度,由街道、社区、小区三级党组织、群众代表按“优秀、合格、不合格”评议大党委兼职委员及成员单位的责任落实情况。评议结果最终报市委党建办备案,作为当年评先评优的重要依据。二是定期检查,强化“自上而下”考核机制。街道党工委将社区重大建设工作纳入年终考核,定期检查大党委兼职委员履职情况, “空挂”、履职不到位、社区反响较差的,取消兼职委员资格并通报到单位党组织。三是定期述职,建强成员单位自觉履职机制。大党委成员单位在每季度的联席会议上向大党委汇报认领事项的推进和完成情况以及单位党组织下沉社区服务情况、共驻共建工作履职情况等,以述职形式增强成员单位自觉履职意识。

二、以治理共同体建设提升市域基层治理能力的具体成效

(一)在党建推动中健全了市域基层治理的组织体系

大党委推动构建了“横向到底、纵向到边、共建共治共享”的城市社区治理体系。一是实现党的基层组织有效全覆盖,巩固了党的组织功能。如麻城市朝圣门社区联合11家进驻单位、辖区单位成立社区大党委,并摸排出34名党员,成立15个小区综合党支部、3个党群议事会,构建了“社区大党委 小区综合党支部 区域党小组 党员中心户”四级党组织网络。二是建强基层社区治理组织,充实了治理力量。麻城市16个城市社区的大党委全面落实“工作在单位、奉献在社区、服务双岗位”制度,引领形成“小区党组织 业主委员会 物业公司 群众自治组织”的基层社区治理体系。形成了以“七彩服务队”为特征的神光花园模式、以“小巷管家”、“小巷艺工”为内容的城西社区治理模式。

(二)在纵横联动中完善了市域基层治理的协作机制

一是创新了“民意上传、服务下达”的纵向沟通机制。社区大党委通过清单量化管理,以党员下沉社区、党建活动联办等方式及时收集居民诉求,并指导社区探索创建线上问题反馈平台,畅通居民需求上传渠道。针对重难点问题,由大党委组织协商,联系社区与共建单位对接,匹配供需、深入协作,提升服务下达效率。二是形成了“优势互补、资源共享”的横向统筹机制。以“联席会议制度”挖掘和整合辖区共享资源,促进社区与辖区共建单位信息互通、资源共享。如神光花园社区收集了涉及高层供水、楼道清洁、门禁安全等52项、反馈次数达234人次的居民需求清单。针对反映最强烈的高层供水问题,大党委协助社区积极联系住建局启动维修基金,向共驻共建单位筹措资金总额200万元,顺利完成供水系统改造工作。

(三)在向下赋能中提振了市域基层社区的治理能力

社区大党委通过平台、资源、人员下沉,为社区建设和治理凝聚合力。一是推动了平台下沉,提高社区协调能力。社区大党委以联席会议为阵地,将协商交流的平台下沉到社区,助力社区联系多方资源。如万家堰社区大党委就“青山公园整体打造”、“社区基础设施建设”等难点问题前后召开联席会7次,为社区联系相关单位和企业搭建了平台。二是加速了资源下沉,强化社区建设能力。社区大党委通过借力市级资源、发挥统筹作用,加快社区所需资源集合到位。如麻城市城西社区大党委协调供电公司为刘家畈小区开展线路整治,联系文旅局提供资金8万元支持祠堂畈北网格危墙改造。三是促进了人员下沉,夯实社区服务能力。疫情期间,麻城市关厢社区联合8家辖区单位、5家党建共建单位、344名市直机关企事业单位党员下沉社区、小区,开展疫情防控工作,累计开展志愿服务300余人次。

三、以党建引领构筑市域基层治理共同体的创新经验

(一)功能性整合是提升市域基层党建引领能力的前提

推动多治理主体功能整合是提升市域基层党建引领能力的重要条件。麻城市社区大党委吸纳社区党组织、企事业单位党组织、群众自治组织、物业公司等多个主体形成共同组织,为基层社区与有关部门协商议事搭建了平台,提高了基层党组织在项目建设、社区治理、日常管理等工作中的资源整合能力和服务居民的水平。鉴于此,可以进一步建立功能型党支部、党小组,片区联村党委等功能型党组织,推动区域性功能整合,增强基层党建引领能力。

(二)完善供需对接机制是解决市域基层治理难题的关键

建立社区与上级部门的供需对接机制是解决市域基层治理难题的关键环节。麻城市社区大党委以每季度的“联席会议”为载体,建立起驻区单位和社区间的沟通机制。通过“清单量化管理”制度,推动社区“想做的”与共建单位、相关职能部门“能做的”精准对接。截止2023年8月,麻城市社区大党委已召开联席会议69次,为社区解决问题151个。可见,建立畅通的上下沟通机制、促进社会资源与社区需求对接,是基层社区提高解决问题能力与居民诉求回应能力的关键。

(三)以纵向力量推动建设共同体是夯实市域治理基础的保障

调动自上而下的纵向力量建设基层治理共同体,有利于夯实市域治理基层基础。麻城市社区大党委发挥驻点市领导、街道干部高位推动、统筹部署的优势,自上而下赋予社区人、财、物力。同时,充分发挥基层社区四级党组织引领示范作用,指导社区建立健全小区党组织、物业公司、业委会等多方联动的治理体系及运转机制,有效推动了社区治理共同体的形成与运转。因此,发挥纵向力量在市域基层治理中的作用、推动形成党建工作与社区治理的合作机制能为夯实市域治理基础提供保障。