地方研究 | 李华胤 段琼霞:如何让“社会”成为基层治理的主角? ——基于松滋市“五老理事会”的调查

党的二十大报告指出:“完善社会治理体系,健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能。”如何提升社会治理效能是当前县域体制机制创新的重要命题,社会治理效能的提升需要激活乡村参与力量。然而当前乡村年轻力量不足,群众参与自治难,民情民意上传难等治理困境依然存在。为了使在村的有智群体发挥无限的力量,松滋市深入贯彻落实湖北省第十二次党代会精神,运用共同缔造理念动员“老党员、老干部、老教师、老军人、老模范”等主体参与基层治理,激活社会自我治理效能,推进基层治理有效。

基于此,华中师范大学政治学部徐勇教授团队于今年11月前往松滋市及其所辖的 7 个乡镇(街道) 进行深入调研,撰写完成调查报告供省领导及有关部门决策参考。

一、凝聚社会力量:创设“五老理事会”推动社会治理的主要做法

如何让乡村“有声望、能办事、有公心”的老同志继续发光发热融入乡村治理,松滋市积极创建“五老理事会”,通过完善五老组织体系,优化五老服务功能,强化五老参与动能,让五老成为村干部的好帮手,助推基层治理。具体做法如下:

(一)以“五老资源”为基础,完善社会治理的组织体系

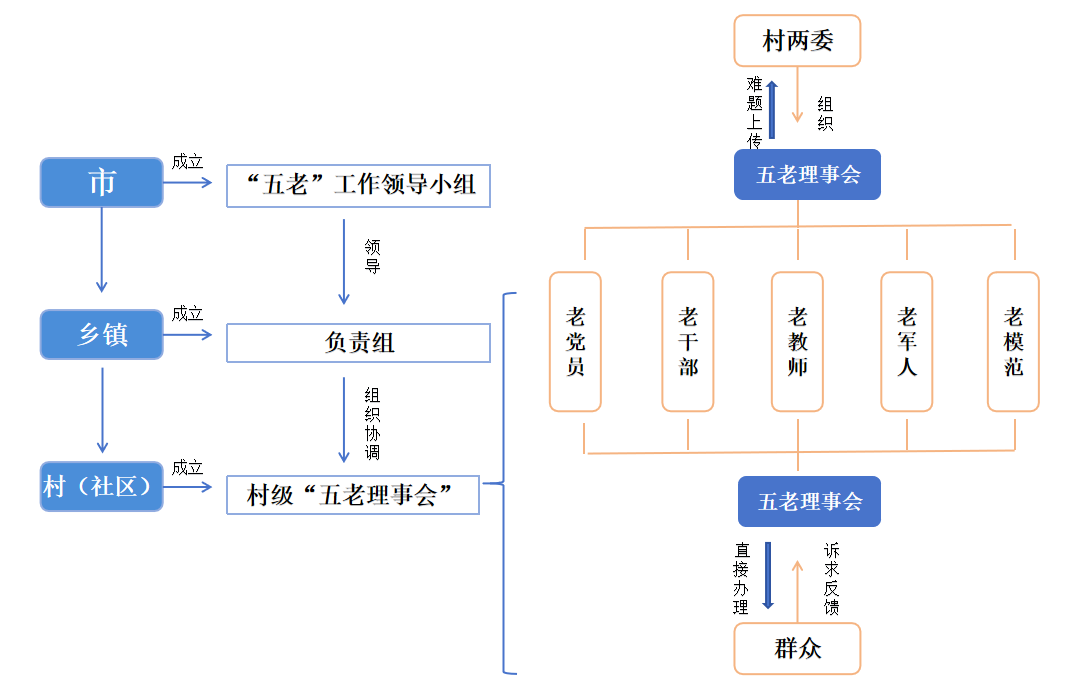

松滋市立足解决社会内生治理主体不足难题,以创新群众自治体制机制为突破口,动员五老参与基层治理。一是遵循“意愿结合”的评选流程,完善民主选举机制。由村(社区)两委牵头摸底常年在家的老年人群体数量,采用“微信群,宣传栏”等动员方式,并召开村民代表大会和党员大会,经“群众推荐 自愿参与 群众评议”对60至70周岁(特殊情况可超过75周岁)的候选人员进行表决投票。二是明确“经验导向”的评选原则,成立五老理事会。以“富足的经验,可行的经验,能干的经验”为原则,选出5—10名五老理事会成员,其中含会长1名、副会长2名,并现场颁发聘书,以“仪式感”唤醒“责任感”增强“认同感”,激发五老有效参与基层治理。三是完善“有效覆盖”的组织网络,健全五老组织架构。松滋市构建了“市—乡镇(街道)—村(社区)”的五老组织体系,在村级党组织的领导下,村两委与五老协作治理村庄事务。在五老理事会能力范围之内的事件,由五老直接办理;能力范围之外的事件,向村(社区)反馈解决。

(二)以“联通有位”为方法,健全社会治理的表达渠道

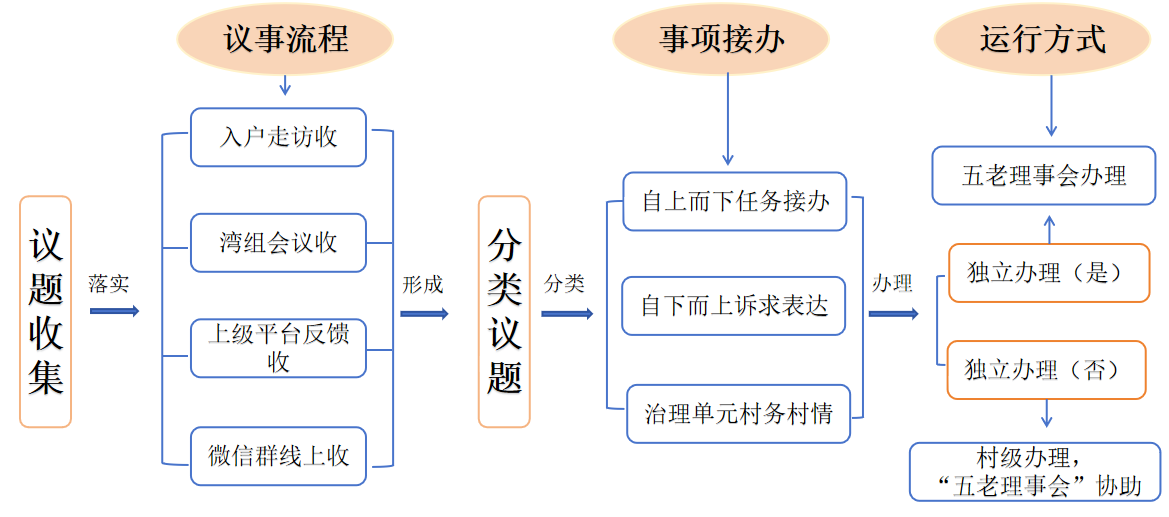

松滋市坚持下情上达和上情下达相结合,有利于充分保障社会力量在参与过程中的诉求上传和意见表达。一是创办议事平台,提升人员联通。松滋市以“地缘相邻、便利群众、治理联系”为原则,以“党员群众服务中心”和“老年党员中心户”为依托,因地制宜创建村级“五老理事会”阵地,提供解决群众诉求的协商平台。二是规范议事流程,建立解决机制。松滋市创新五老理事会“四步工作法”:即“议题收集——分类议题——结果运用——督促落实”,通过上下畅通的议事机制,有助于矛盾的及时化解,增强问题解决效果。三是完善组织章程,强化责任治理。良好的制度规范是五老组织发挥长效作用的基本保障,《五老理事会章程》中明确五老组织的权利和义务、组织机构、理事会职责、工作流程等,推动五老运行制度化,提升自治效能。

(三)以“自治接办”为路径,拓宽社会治理的内容建设

松滋市通过强化基层各部门的联动关系,构建“顺应民需,随需而变”的接办路径,聚合五老治理资源解决群众诉求。一是用好岗前经验优势,承接自上而下的任务办理。五老作为村庄中有一定影响力的权威代表,他们以自身“长者工作经验,村庄管理经验,村务处理经验”为依托,协助完成自上而下的行政事务。二是借助人脉资源优势,传递自下而上的诉求表达。五老借助自身“人脉资源,专业优势,地域相熟”的特点,成为群众和村干部之间双向沟通的桥梁和纽带,以便在日常交往中了解群众生产生活情况,以知心人的身份自下而上传递群众诉求。三是发挥专业技能优势,解决治理单元的村务村情。五老在乡村产业发展,基础设施建设,红白理事会管理,人居环境整治,公益事业服务,民事纠纷调解,项目管护,义务巡逻等方面拥有丰富的经验和见解,促推基层内部事务的协调和解决。

(四)以“多维共促”为激励,优化社会治理的保障机制

松滋市通过不断创新五老运行机制,加强保障措施让五老自身的效能更大化。一是赋予五老治理身份,促发内在责任。选聘的五老成员经乡镇(街道)审批备案,通过颁发聘书赋予“五老”荣誉身份,为群众树立道德模范,形成以“五老带头”带动“群众参与”的荣誉激励机制。二是完善治理积分兑换,促进大家参与。松滋市将五老工作纳入到积分考核之中,明确生态环境,社会治理,文明乡风,民生服务等方面积分评比细则,将积分量化与实体物品挂钩,激励五老参与基层治理。比如白水淌村五老会长说:“环境卫生搞得好的,我们就会对他进行积分,一般我们打分都是10分起步,最高分15分,换算成钱数就是10—15元这样,会评选几个好的作为模范,大家积极性可高了。”三是建立荣誉评选制度,促进各村联动。全市年底会对“五老理事会”的建设和工作情况进行专项考核,对合格的村(社区)给予补助资金5000元,年终评选20个优秀“五老理事会”进行表彰奖励,激发五老参与乡村治理内生动力。

二、发挥治理功能:以“五老理事会”提升社会治理的实践成效

松滋市对如何提升社会自我治理效能的探索,不仅激活了村庄闲置资源的力量,还解决了村两委好帮手不足的现状,有效提振了基层治理效能。具体成效如下:

(一)激活了社会主体能动性,民力多方凝聚

松滋市以提高社会自我治理效能为目标打造五老队伍,优化了乡村治理体系。一是整合了五老治理资源。松滋市通过坚持党建引领,纵向捋顺治理层级,横向凝聚治理力量,将老党员、老干部、老军人、老教师、老模范等主体整合起来,强化社会参与动能。目前松滋市17个乡镇(街道)共成立281个五老理事会组织,吸纳2124名五老人员进入队伍参与基层治理,社会内生治理力量得到进一步充实。二是带动了社会群体参与。通过搭建五老治理平台,形成完备的群众沟通渠道。如洈水镇大桥街社区“五老”发动群众在3天内拆除40余处违建;老城镇老城社区“五老”发动群众清除道路障碍;沙道观镇“五老”同群众主动拆除乱搭乱建,群众参与积极性进一步得到提高,社会治理更有力量。

(二)突出了社会治理服务功能,民意上下通达

松滋市五老体系纵向层级联动实践形成了上下通达的“诉求—回应”机制。一是以多元议事为途径,实现了零距离的诉求表达。五老成员在参与村庄治理过程中,通过集中开会,“星月议事厅”以及与群众日常交谈等多种方式收集群众诉求。目前,全市“五老理事会”组织召开议事会500余次,收集小区议题2200件。其中米积台社区五老理事会发动群众共开展议事活动30次,收集问题意见46个,已解决31个,受益1500余户群众。二是以五老为连接枢纽,实现了零偏差的政府回应。松滋市依托五老理事会在“直面群众,倾听需求,传达政策”中精准把握群众的“急难愁盼”,村两委采取“及时答复,过程回应,结果反馈”的工作方法提高了村委与群众的沟通效率。比如南海闸村五老理事会副会长与村两委一道,积极与市农业农村局和镇政府沟通,解决了近500亩农田的灌溉难题。

(三)规范了社会自我治理体系,民事多元解决

松滋市积极探索矛盾纠纷的化解路径,进一步激活了基层治理单元的社会组织力量。一是拓展了分类治理的服务内容,提振了治理效能。松滋市借助五老组织力量,将日常治理难题解决在村组单元,将突出治理难题上报给村委,将重大治理事项上传到乡镇或县级政府,实现了分层分类治理。在村庄各项治理事务中,经五老自身解决在村组单元的事项占85%,经五老转移“村两委”处理的诉求降低了30%。二是建立了干群联结的治理格局,纾解了村组难题。五老成员在一线访民情,听民意,解民忧,让村委干部了解群众利益诉求,切实落实“为群众办实事”的长效机制,在与人民交心谈心中寻求问题最好的解决办法。如米积台社区五老了解到群众希望进一步对基础设施项目进行绿化,但社区资金缺口较大时,由五老理事会发起倡议带领居民自发募捐筹集38000余元安装35盏路灯;白水淌村五老通过“以理言道”的方式,化解“拆旧围墙”矛盾,将矛盾化解在村组。

三、形成治理合力:以“五老理事会”提升社会治理的经验启示

松滋市以五老组织为依托,夯实基层治理体制基础,通过推进服务,空间和责任一体化建设,形成了治理体系和治理能力现代化的社会自治组织。具体经验如下:

(一)社会自我组织化是开展社会治理的重要前提

社会自我组织化不仅反映了自我调节和自我组织能力,而且对于促进基层治理也具有同样重要的作用。松滋市以“市—乡镇(街道)—村(社区)”三级体系为依托,构建纵向到底的五老组织体系,以五老这一社会组织链接社会群众。其中,五老组织积极发挥自身组织化力量,协助村两委工作,参与到群众诉求收集、矛盾纠纷、项目管护等事项中,实现了基层治理主体多元化,在形成多元共治的基础上提升了社会效能。

(二)增进上下互动是开展社会治理的重要保障

自上而下治理与自下而上诉求表达相结合,是上下互动治理体制畅通的重要保障,也是推进县域治理体制创新的关键环节。松滋市在全域范围内创建五老理事会,拓宽横向到边的社会组织。以座谈会,恳谈会等为载体,建立协同共治的组织平台,通过创建“四步工作法”,畅通了民意表达渠道,回答了群众关切的“急难愁盼”,形成了群众与干部之间的连心桥,发挥了“1 1>2”的制度合力。

(三)发挥群众主体性是开展社会治理的重要路径

人民群众是基层社会治理的主体,建构“人人有责,人人尽责,人人享有”的社会治理共同体需要激活群众的内生性。这一社会治理共同体的建构需要充分发挥群众主体性作用。松滋市五老人员发挥自身的“感染力,亲和力,劝说力”,动员群众出点子,出力气,让群众真正地“动起来”。此外五老理事会让协商民主走入家户,共同为村庄治理建言献策,拓宽了群众协商渠道,提升了群众参与村务协商的热情,增强了社会自我治理积极性。