地方研究 | 李华胤 江景妍:“中心户长”:以微治理共同体夯实基层基础的实现路径 ——基于竹溪县“中心户长”的调查

习近平总书记指出:“要加强和创新基层社会治理,使每个社会细胞都健康活跃,将矛盾纠纷化解在基层,将和谐稳定创建在基层。”家庭作为社会的基本细胞,是加强社会基层治理的关键所在。然而,当前基层治理普遍存在着治理服务不对位、治理资源不在场、治理介入不及时等困境,导致基础单元内家户需求难满足、周边矛盾难调解、日常诉求难回应。鉴于此,十堰市竹溪县深入贯彻落实湖北省第十二次党代会精神,以“中心户长”为微主体,通过创设四级治理微结构,提供精细化微服务,搭建微协商平台等方式,在基础单元内激活湾组微细胞,为夯实基层基础提供了可参考的经验。

基于此,华中师范大学政治学部徐勇教授团队于今年6月前往竹溪县及其所辖的4个乡镇进行深入调研,撰写完成调查报告,供省领导及有关部门决策参考。

一、联户治理:以“中心户长”夯实治理基础的主要做法

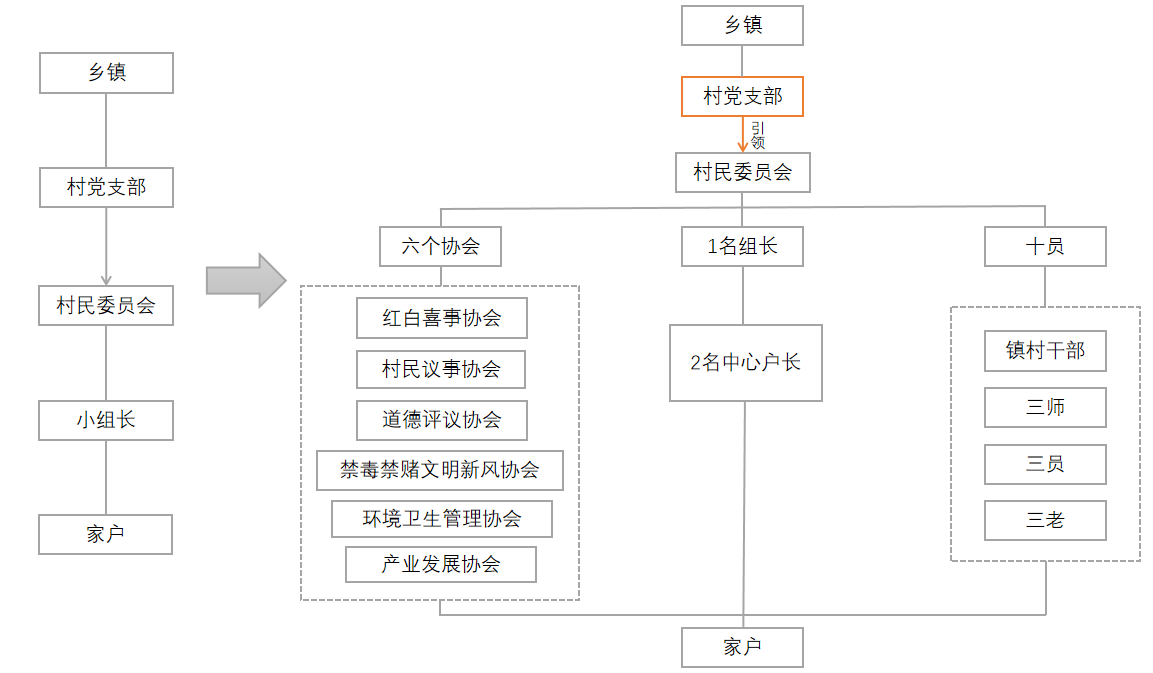

为了填补基层治理的缝隙,及时回应群众需求,激活村庄的内生动力,竹溪县依据“随湾就片”原则构建基层治理四级体系,以“中心户长”进行联户治理,夯实基层治理基础。

(一)以“随湾就片”为基础,设立治理微主体

竹溪县通过就近划分湾组,选出“中心户长”,搭建全覆盖的基层治理体系。一是治理单元细划到湾,合理划分网格。按照“村组定界、规模适度、无缝覆盖、动态调整”原则,以村民小组或安置点为单元划分网格,每个网格不超过50户,不留空白区域、不搞一刀切,全县共有3000多个湾组,4500名户长实现包户联户全覆盖。二是创新人员选拔机制,民主选举户长。在建立健全村小组的设置基础上,遵循“治理能力强、群众基础好、治理经验足”的评选原则,每个小组明确1-2个“中心户长”(党员中心户长),优先从老党员、老教师、退役军人、返镇能人、镇人大代表中产生,按照“一提两推一公示”的程序进行确定。

(二)筑牢“户院会谈”阵地,开展治理微协商

竹溪县通过创设协商议事平台,发挥户长带头作用,有效实现“众人来商量”。一是定点收集村情民意,回答“在哪协商”。通过设置227个“邻里守望站”,“中心户长”定期开展“邻里守望”“睦邻互助”等志愿服务活动,通过户户走到、敲门行动,有效引导群众走出“小家”融入“大家”,以“邻里事”催生“邻里情”。2022年以来,竹溪县共组织开展群众微议事5100余次,征集意见建议12000余条,领办议事项目3000余个。二是定时开展议事活动,回答“何时协商”。户长作为群众说事组织员,原则上每月固定1天召集所联系农户召开群众说事会,就村级发展、项目建设、急难愁盼等事项进行商讨解决。三是协商形式的多元化,回答“怎么协商”。围绕村湾事、家务事、邻里事,通过一线协商、村口议事、院坝恳谈、围炉夜话,共组织召开户院会、民意恳谈会、场院群众会、村头夜话会、社区楼栋会1700多场次,协商解决“急难愁盼”问题2300多件。

(三)创建“户长接单”机制,强化治理微服务

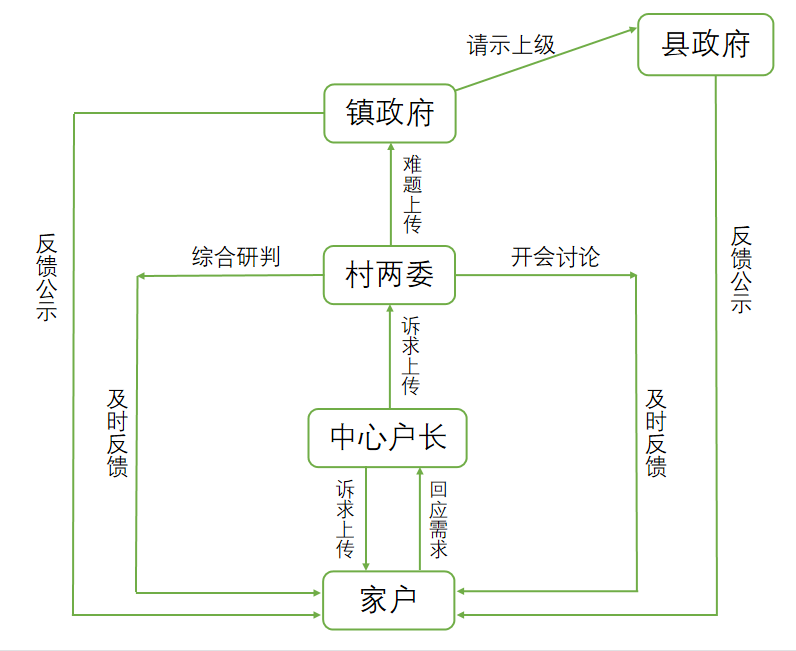

竹溪县以满足群众所需为目标导向,运用多维沟通机制提供动态跟踪服务。一是服务对象精确到户,实现沟通到位。坚持“党建引领 湾组户长 党员群众 精细服务”的工作思路,村党支部优化日常管理,压实户长包户联户责任,户长深入村组农户、田间地头,广泛了解村情民意、倾听群众呼声。二是群众需求精准对接,实现服务到家。户长持续收集群众微心愿,采取“群众点单、户长接单、组织清单”的方式强化跟踪服务,实现供需精准对接。户长围绕政策宣讲、民生服务、矛盾化解等方面的6类工作清单,实行“不统一时间、不固定点位、不常态坐班”的“三不”弹性工作制,全天候、全时段收集社情民意,服务群众。三是服务结果及时反馈,实现责任到户。户长对于问题采取联动处理机制,按照事前预测、事中解决、事后公开的顺序,对于无法当场解决的问题进行逐级上报,并及时反馈结果。全县4500名湾组“中心户长”共帮助代办各类服务事项1.3万件,以微服务满足群众微需求。

(四)建构“四级治理”体系,创设治理微结构

竹溪县通过吸纳户长建立四级治理体系,将治理触角延伸至户,缩短服务距离。一是“纵向到底”,构建村级基层治理四级体系。全面完善“村党支部—小组—中心户长(党员中心户长)—农户”的组织设置,实现村级社会治理模式由粗放向精细、静态到动态、分散到集中、局部到全面四个转变,形成“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的基层治理体系。二是“横向到边”,建立户长包户联户工作机制。每名“中心户长”联系20-50户,建立“中心户长”“一带双联三到六员”工作模式,发挥户长带头示范作用,上联小组、下联群众,工作任务实现清单化,细化年度工作任务和分月工作安排计划,设立工作台账,建立档案。

二、由“微”促治:以微治理共同体促推治理有效的作用展现

竹溪县借助正式和非正式的沟通渠道掌握群众真实诉求,并采取常态化的多维服务供给机制,优先对问题进行闭环处理,让群众反映的小事实事化解在湾组。

(一)聚焦群众日常需求,解决了群众周边难题

竹溪县以“中心户长”为桥梁,分类处理问题,及时回应群众诉求。一是直接对接需求,解决了群众急难愁盼。由于地域相邻,户长可以通过入户全面掌握每户的实际情况,做到“五必到五必访”,并将湾组内村民舆情、意见建议、好人好事等梳理成问题清单,在微网格内汇聚治理力量,实现“大事化小、小事化无。”二是及时回应机制,提高了基层治理效率。“中心户长”通过日常入户、拉家常以及户院会等多种渠道,形成“全面闭环、综合研判、有效解决、及时反馈”的工作闭环。对于可以解决的问题,及时进行前端处置;对于难以自行处置的问题,逐级联系并汇报具体情况,统筹协调做到有效解决。目前,全县共有316个行政村、4个社区,共选配群众说事人2880名、“中心户长”3534名,群众问题的解决率在90%以上。

(二)优化及时沟通机制,实现了小事不出家门

竹溪县通过完善沟通方式、健全沟通机制、畅通沟通渠道,动员群众积极参与,助力于实现直接民主。一是以拉家常的沟通方式,建立邻里互信关系。户长用富有人情味且灵活的调解方式给群众做思想工作,凭借自身威望有效化解“五小”矛盾,营造和谐的邻里氛围。二是建立沟通常态化机制,形成良好干群关系。户长作为村庄的内生动力,一周入户走访3-6次,将沟通工作落实在日常生活中。强化常态化的沟通可以拉近群众与干部之间的距离,增强群众对其工作的支持与认同。三是落实定期的会议制度,畅通民意表达渠道。户长一个月至少开1次户院会,通过院坝会、户院会、群众说事点、邻里守望站等平台,与群众进行面对面交流,全面实现“小事不出湾组、大事不出村庄、难事不出乡镇”。

(三)完善基层治理结构,提升了基层服务效能

竹溪县压实户长责任,将问题解决在户院内,减少村两委的工作压力,夯实了基层治理基础。一是以家为基点,提供优质精细化服务。构建从“村—湾组—户长—户”贯通到底的基层治理体系,将精准服务延伸到末梢,提高服务群众的精细化水平。二是以户长为纽带,实现了上下联动。户长上联湾组,下联群众,不仅积极贯彻党的方针政策和法律法规,也关注群众所需,实时提供动态化服务。“中心户长”的入户率高达95%以上,群众满意度达90%。三是以户院为单位,激发群众参与活力。邻里之间基于共同环境、共同情感和共同利益,每家各派一个代表参加户院会,到会率有80%,依托户院会进行互助共济、协商共治,有序开展微治理。

三、合作治“微”:在细胞单元夯实治理根基的基本经验

竹溪县立足于家户,发挥党建引领的作用,激活微治理主体,倾听群众微声音,在微网格内提供微服务,通过微治理共同体的构建,达到了“小事不出湾组”的效果,为夯实治理根基提供了有效经验。

(一)划分微治理单元是构建微治理共同体的必要前提

以“地缘相邻、血缘相亲、便于管理”的划分标准,合理设置微网格是构建微治理共同体的单元基础。在微网格内进行治理,通过缩短服务距离、加强日常沟通、增强群众参与意识,有效提高治理效能。竹溪县压实户长的微责任,落实问题的即时回应机制,满足群众个性化需求,健全多维服务机制,打通乡村治理的毛细血管,构建“党支部—党小组—中心户长—农户”四级组织架构,实现上下联动、齐抓共管的局面。

(二)健全微治理组织是构建微治理共同体的关键方法

创设户长包户联户的工作机制,搭建四级基层治理体系,助力于构建微治理共同体。完善的微治理组织可以延伸治理触角,精准对接群众的日常诉求,并调动群众参与协商的积极性,发挥其主体作用。竹溪县以家户为基点,以户长为纽带,以户院会为沟通桥梁,建立“一约六会”机制,激活村落内生动力,凝聚微组织的大能量,构建“人人有责、人人尽责、人人享有”的基层治理微格局。

(三)创新微治理机制是构建微治理共同体的重要保障

微治理机制的系统化保证微治理共同体的整体构建。服务机制、沟通机制、协商机制等多种机制的创设保障微治理共同体的长效运行,调动群众的积极性,激活湾组的细胞活力。竹溪县通过构建微沟通机制、搭建微协商平台、提供精细微服务,带动群众参与湾组微治理,促进邻里和睦、矛盾化解、环境整洁,建立全方位的信任关系,强化共同体意识,深化基层治理的根基。