地方研究 | 李华胤 梁咏琪:一线协商:以协商民主推进基层治理有效的实现形式 ——基于“协商一线”发源地竹溪县的调查

习近平总书记指出:“在中国社会主义制度下,有事好商量,众人的事情由众人商量,找到全社会意愿和要求的最大公约数,是人民民主的真谛。”协商治理是聚焦基层一线问题,推动社会治理真正延伸到基层治理的做法。随着经济社会发展,社会矛盾多样、关涉主体较广,各种利益诉求不断涌现,治理日益复杂化,对治理有效的实践提出了更高要求。鉴于此,竹溪县通过搭建协商平台、丰富协商形式、规范协商程序,推动政协协商向基层一线延伸,涌现出“围炉夜话”“民意恳谈会”“院坝协商会”等协商品牌,将一线协商的“策源地”转变为“至高地”,为以协商民主推进基层治理有效提供有益经验。

基于此,华中师范大学政治学部徐勇教授团队于今年6月前往竹溪县以及所辖4个镇深入调研,撰写完成调查报告,供省领导及有关部门决策参考。

一、一线协商:创新协商形式推进基层治理有效的具体实践

竹溪县将协商功能延伸到基层一线,通过搭建履职平台、完善协商制度,创设了纾解民意民困的制度渠道,促进了基层治理有效。

(一)扎根“户院现场”,建立在场协商机制

竹溪县深入拓展政协委员履职为民的空间,有利于提升基层协商民主的水平,进一步打通政协参与基层治理的渠道。一是以乡镇一级为基点,委员划片包村。竹溪县按照“行业相似、地域相近”的原则,将15个乡镇的政协委员划分片区包村,助推委员进基层,明确每个村(社区)都有县级或乡镇政协委员挂钩。二是入户搜集民意诉求,确定协商议题。将政协委员下沉中收集到的基层群众的困难问题、意见诉求,通过调研报告、提案、社情民意清单等形式报送县委、县政府。2022年5月以来,竹溪县共组织召开民意恳谈会、乡村场院会、社区楼栋会、村头夜话会1700多场次,收集基层群众意见建议2470多条,已协调解决1830多条。三是成立协商工作小组,制定协商方案。竹溪县成立县级“协商在一线”工作小组,以“众人来商量”为抓手,以村为单位建立商量议事工作室、商量召集人制度。其中“一线协商·共同缔造”行动委员分组,包括市政协委员14名,县政协委员206名,市县交叉12名。

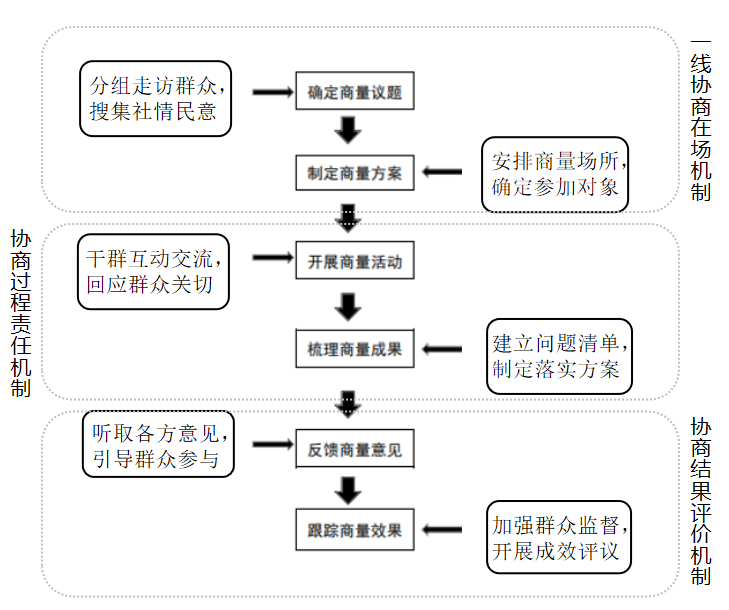

(二)开展“六步协商”,创设一线责任机制

竹溪县开展“六步协商法”(如图1所示),运用协商民主提升县域治理能力与水平,推动了资源、服务、平台下沉。一是一线搜集议题机制,协商话题与群众利益密切相关。2023年以来,竹溪县组织政协委员先后在各乡镇的村(社区)开展“一线协商·共同缔造”行动12次,召开民意恳谈会20余场次,解决群众关心关注的急难愁盼问题40余个。二是打造一线协商空间,协商活动在农户家中开展。竹溪县以现场、车间、田间、院坝为协商主阵地,委员入户开会,搜集议题,协商前广泛搜集民意,了解群众诉求,努力营造畅所欲言、理性有度的协商氛围。三是一线答复机制,根据实际情况,分层分类解决。委员根据诉求的难易程度决定答复时间,能够现场答复就现场答复。对需要延时解决的问题,政协工委安排由政协委员梳理成提案和社情民意向上反映,承诺限时反馈处理意见。

(三)推进“共治共评”,拓展及时评议体系

竹溪县充分发挥人民政协“重要阵地”作用,通过责任衔接、工作衔接和渠道衔接,实现政协协商沉下去和基层协商开展起来的有效联结。一是完善协商联动机制,实现群众诉求协作解决。协商会议根据不同议题,邀请利益相关方代表和与议题有关的人员参加。如在2019年6月14日中峰镇同庆沟村召开的“民意恳谈会”上,县交通运输局、水利和湖泊局和中峰镇党委负责人分别就交通、水利和产业发展等相关问题一一作出回应,结合实际提出解决办法。二是建立履职评价机制,协商成果由群众来评判。政协委员每月向本专委会报告行动开展情况,由专委会汇总报委员工作委员会,定期对政协委员开展“一线协商·共同缔造”情况进行通报,纳入委员履职档案。三是强化督办问效机制,力促协商成果转化落实。通过广泛协商,竹溪县有效解决城区学校“大班额”、县城背街小巷改造、人居环境改善等实际问题1200多个,协商办成养老照料、幼儿托幼、农村厕所、污水处理、垃圾清运、农村公路提档升级等实事630多件,惠及群众7.2万余人。

二、一线治理:以协商民主实践推进基层治理的主要成效

竹溪县围绕“搭平台、选议题、定主体、优程序、建机制”进行探索实践,加强“众人来商量”制度化、程序化、规范化建设,让协商主体更加多元,协商内容更加广泛,协商形式更加灵活,协商程序更加规范,协商成果更加满意。

(一)拓宽了服务群众渠道,夯实了基层治理的民意基础

竹溪县开展一线协商,助力政协委员倾听民声、反映民意、联系群众,在基层不断扩大政协制度的优势。一是健全基层协商阵地。龙坝镇肖家边村组成北京农道联众设计院、村“两委”成员、村民代表、新乡贤等在内的规划团队,通过众人来商量、大家献计策,收集各类意见建议130余条,新建和改建沈凯故居、文化村标、古风索桥、文化茶室、小憩茶亭、生态拦水坝、亲水平台等乡村场景,培育和发展乡村旅游、特色民俗、电影小村等新业态。二是畅通了委员履职渠道。基层协商作为与政协协商关联度高、互动性强的协商形式,推动二者有效衔接,有利于更好地发挥人民政协作为专门协商机构在基层民主政治建设中的作用。

(二)丰富了群众参与制度,提高了政协的基层治理能力

竹溪县力把协商民主搬到群众身边,有助于提升广大群众的参与热情,并将热情转化为实际的参与行动。第一,群众参与基层治理的主动性不断提高。竹溪县把协商平台搭建到群众家门口,让群众在基层治理中发挥主体作用。通过进农户、拉家常、交朋友、问计策、建感情、立信任的方式,近距离倾听群众的意见建议,多渠道了解群众所需所盼所愿。第二,让基层群众认可了协商效果。以小切口撬动基层治理大变化,切实增强人民群众参与社会治理的责任感、使命感和成就感。在双竹园、青龙寨等村场院商量会上,村民反映大茶采摘多了没人收购,目前,汇湾镇每天能采收10-15吨的大茶鲜叶,为当地群众增加现金收入近10万元。“没想到我们老百姓反映的问题这么快就得到了解决,现在大家都在忙着采摘大茶挣钱呢!”汇湾镇村民的喜悦溢于言表。

(三)优化了基层协商结构,筑牢了共建共治共享的治理格局

竹溪县通过众人来商量,让民意充分表达、民情快速反映、民愿得以纾解,在共建共治共享中拓展基层社会治理新格局。一方面,实现了协商资源的有效下沉。竹溪县通过人员、服务、责任下沉到村,干群共建,改变了过去政协悬浮在县、乡镇一级的状态,通过基层民主协商,破解了一些长期困扰基层社会治理的难题,形成了一批切实有效的管理机制,形成了共建共治共享的基层社会治理新路径。另一方面,促使群众融入基层治理实践。通过一线协商实现了决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享,激发了人民群众在基层治理中的参与热情,更大层面实现了共商共建共治共享的共同缔造。

三、一线经验:协商民主建设推进基层治理有效的若干启示

习近平总书记指出,在人民内部各方面广泛商量的过程,就是实现人民当家作主的过程。政协广泛开展“协商在一线”履职工作,通过搭建多元化的一线为民协商平台,努力推进政协协商向基层延伸、向一线延伸、向网络延伸。

(一)“协商在一线”是推进协商民主实践的有效载体

一线协商是助推基层治理有效、实现全过程人民民主的重要渠道。推进政协“协商在一线”工作,就是通过搭建多元化的基层协商平台,实现群众合理诉求的有序表达,在协商中广集民智、凝聚共识,从而促进基层社会治理水平的提升。政协各级成立“协商在一线”领导小组,组建工作专班,建立专班联络机制,有效推动了“协商在一线”工作向纵深发展。

(二)增强协商的一线性是推进基层治理有效的重要方法

增强协商的一线性让委员有了一线意识、一线思维、一线状态。政协委员走进乡村、社区、企业,访民情、解民忧、聚民智、惠民生,到基层一线开展协商,让履职沾满泥土,有利于充分发挥人民政协的独特优势。政协委员履职触角从每年每届两会延伸到平时、从会场延伸到基层,能够面对面了解群众所愿所盼,心贴心共商解决办法,实打实为民解难事、办实事,着力把制度优势、联系群众优势转化为乡村治理效能。

(三)协商到户是政协参与基层治理的关键切入点

推动政协协商向基层延伸,实现政协协商与基层协商有效衔接,是政协参与基层治理的重要切入点。从“小院议事厅”,到村(居)民议事会,再到“协商议事室”,一个个充满烟火气的民主形式,是全过程人民民主的具体实践,是“有事好商量”的生动注解。根据协商议题和内容,因地制宜、创新形式,采取会议协商以及田间地头、农户庭院、楼宇门前、项目现场协商等灵活多样的方式,切实提高了协商议事效率。