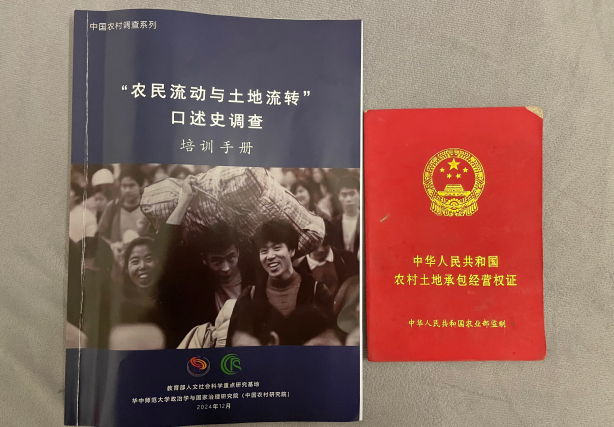

调研日志 | 倪新月:脚手架上的乡愁,皖北农民工沪漂访谈

继去年寒假“土地承包”口述史访谈之后,我更加深刻地感受到农民与脚下这片滋养他们的土地之间,建立起了一种无言却强烈的情感联结,就像树根深深扎入土壤,彼此共生共荣。借助“土地承包”口述史,我感受到一位八旬老人对土地的情真意挚——“人这一辈子就是与土地打交道”,而这次假期的“农民流动与土地流转”口述史调查,则为我打开了观察中国乡村社会变迁的另一扇窗。

1983年,社会学家张雨林教授以“农民工”这一称谓,为那些背井离乡、在城市中辛勤劳作的人们赋予了一个身份。他们是农民,却也是工人。从我记事起,我的大舅就是一个标准的沪漂农民工。在记忆里,大舅总是在春节后急匆匆奔波到上海,开始新一年的“打工”生活。于是今年寒假,趁着“沪漂”大舅返乡过年的空隙,我拉着大舅坐下将回忆再翻出来谈一谈,从中窥见一些20世纪90年代的热血青年是如何走出家乡,如何在建筑工地上建设着新上海,又如何在脚手架上回望故乡的记忆。

01农民流动:生活方式的变迁姥姥、姥爷是地地道道的农民,大舅是家中孩子排行的老大,从小也就跟着父母春耕秋收,也学习到不少种田的道理。在读完初中后,大舅便也当起了“全职农民”,主要依赖种地为生。在长大成家以后,大舅家分配到的土地面积总共只有四五亩,主要种植水稻、小麦等粮食作物,但每亩产量不高,年收入仅几千元。仅靠着微薄的收入并不足以支撑一个年轻的家庭对未来的发展设想,而全年的劳作也让大舅在农闲时间思索其他赚钱的门路。90年代的农村,年轻人已经开始“出门”探索外面的世界了。大舅说,刚开始外出打工男性去建筑工地的较多,女性则去生产厂家或做家政较多。在建筑工地上从小工做起,一天二十元,一个月六百多块。农民们外出打工一般是通过熟人介绍,或者与邻居结伴而行。刚开始接触外出务工的大舅还是一个“半农半工”式作息,也就是在农闲时出门打工,农忙时返乡帮忙。打工的人们一般选择在秋收后或者年后外出。如果在秋收后出门,回家的时候就是春节前夕,如果选择在年后打工,回家的时候就是麦收时节。大舅最初几年是半农半工,后来逐渐定居在上海选择全职务工,家庭经济状况因务工有了明显改善,从每年几千元的收入增长到每月上万元,家庭生活质量提高。

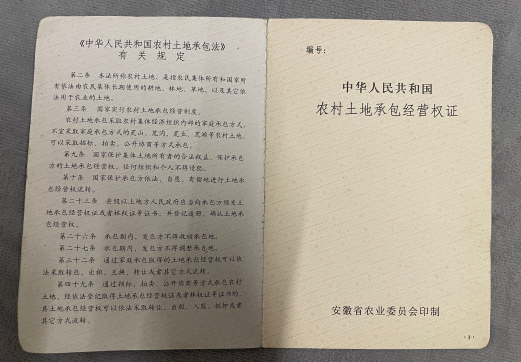

02土地确权:有土地的踏实感1996年7月1日,罗集村民委员会将一个红色的土地证交在大舅的手中,这本《农村土地承包经营权证》上明确登记了土地承包的合同编号、承包面积和用途等信息。“有了这个证,我流转土地就方便很多了!”大舅回忆起土地确权的过程。他提到,土地确权之前,土地的边界模糊,常常会因为田埂的变化而引发邻里之间的纠纷。而随着政策的宣传和土地证书的发放,村里还会统一为每一块田地做一个“草栅栏”,土地的边界逐渐清晰,纠纷也随之减少。这让我意识到,土地确权不仅是法律意义上的确权,更是对农民土地情感的确认和尊重,同时也是农村社会稳定的重要基石。当我们谈到土地确权过程中测量分配的细节时,大舅回忆说,当时村委会组织了专门的测量队,确保每一块土地的面积和边界都准确无误,防止村民们因此产生冲突。这种细致入微的工作,不仅减少了纠纷,也为后续的土地流转奠定了基础。

03土地流转:从传统到现代的转变随着外出务工人数的增多,农村劳动力大量转移到城市,土地流转也在农村家庭发展过程中逐渐流行起来,并逐渐成为农村经济发展中的普遍现象。大舅从“半农半工”转向“全职工”,流转土地成为他的最优选择。大舅成家后,两个孩子也分得了土地,“2.8亩的土地转给了村里办产业,一年是1400块钱;有一个大的4.4亩的塌陷地块转给村里面规模化种藕户,一年是2200块钱;还有一个只有1.1亩的比较小也比较远地块,承包给村里面农户种菜,每年800块钱,就这样把所有土地都流转了出去。我们村的土地存在塌陷的风险,政府也会给每亩地相应的补贴。”在大舅将家中的土地承包经营权流转出去后,他深切感受到了土地流转带来的不仅仅是经济上的收益,更是生活方式的转变和心理上的安定。从前,土地是他生活的重心,无论春夏秋冬,都要在田间地头辛勤劳作。而今,虽然不再亲自耕种,但土地流转带来的稳定收入,如同一股细水长流,为家庭提供了坚实的经济基础。

04脚手架上的乡愁:皖北农民工沪漂心声大舅在外奔波三四十年,谈到与邻里乡亲种地的生活依然会潸然泪下。“很怀念面朝土地背朝天,勤勤恳恳,朴朴实实耕地的人们,土地作为家家户户握在手里的命根子。”随着越来越多的年轻人外出打工,农村的社会结构发生了深刻的变化。传统的大家庭逐渐被小家庭取代,邻里之间的关系也变得更加疏远,土地流转与经营模式也在不断创新。土地不仅是农民的生产资料,更是他们情感的寄托,虽然离开了土地,但对土地的眷恋依然存在。大城市给了第一代农民工短暂的栖身之所,却未能给予他们长久的归属与保障。他们是都市的建设者,却也是城市的过客。他们的故事,是时代变迁的缩影,也是社会发展的隐痛。

“在我看来,土地仍旧是我生命中最宝贵的东西。我希望未来的每一代能够认识到土地的价值,即使在城市化进程中也保持对土地的尊重和珍惜。”

倪新月