调研日志 | 袁嘉佩:农民流动与土地流转:小人物追求美好生活的契机与平台

一 多方筛选:寻找较合适的调研对象

当在专业群里看到老师分享的“农民流动与土地流转”口述史调查项目时,我内心澎湃,因为从小就爱听长辈讲过去的经历,所以当即决定报名参加。虽然之前已经有过口述史调查的经验,但还是不免担忧落选,所幸最终如愿参加此次调研。

第一点需要考虑的便是确定调研对象,因为一位合适的调研对象是口述史调查能够顺利进行的根本。然而,想要找到一位各方面都合适的对象的确很难,此次调研对象的选定同样一波三折。入选后,当看到对调研对象在年龄、经历等方面的限制条件时,我最先想到的是姥姥或爷爷。于是返乡后第一天,因为知道爷爷有过务工经历,所以我只询问了爷爷是否了解“土地流转”与“土地确权 ”方面的事情。遗憾的是,爷爷虽然经历过这些事情,却并不记得如时间等的细节问题,因此我决定再问问姥姥。返乡一周后,我和妈妈一起去探望姥姥,借此机会,我询问了姥姥一些基础的相关问题,得知姥姥并未有过离开县城务工的经历,并且由于年纪大,记忆较混乱。由于两位老人均不适合此次调研,不得不再次寻找适合人选。

在苦寻无果之际,母亲向我推荐了我的大姨夫,既满足年龄要求,又有务工经历,并且是高中学历,理解能力也比较强。正好大姨夫有事需要在县城居住一阵子,妈妈就先问了大姨夫的意愿,在得到肯定回复后,我同样先询问了一些基本问题。在确定大姨夫记得相关事件后,最终确定大姨夫为调研对象。

二 农民流动:从解决温饱到生活美好

在约定好时间后,2025年1月19日,我们正式开始第一次访谈。我来到受访者家中,大姨夫一家热情招待,闲聊结束,在暖阳照耀下,首次访谈开始,主要围绕“农民流动”展开。访谈之初,受访者显然还不太适应访谈情景,略显紧张。随着访谈逐渐深入,受访者也渐渐进入状态,交流互动更为顺畅,不知不觉已经一个多小时。后半程受访者略显疲惫与烦躁,为了保证受访者之后的状态,我决定先进行休息,之后再进行后两部分的采访。

在本次访谈中,跟随受访者的讲述,我能够感受到在外出务工之前,受访者家庭的生活之拮据。由于没有足够的余粮,年年都要向亲戚邻居借粮食以求生存,那时候的生活是狭义上的解决温饱,仅仅是活下来。而“农民流动”则让受访者有了改变命运的契机。作为家中第一个外出务工的流动农民,受访者在一次次的务工经历中不断学习,增长经验。“农民流动”不仅让受访者看到了外面世界的繁华,也让其看到了种地以外的其他出路。受访者在访谈中多次提到外出务工帮助自己增加收入,通过同样的体力劳动换取比种地更多的收入;同时提升了自己的技能,为如今组建工程队奠定基础,生活也越来越好。

三 土地流转:从扎根土地到多元发展

第二次访谈主要关于土地的流转与确权。因为此次访谈涉及的时间点较多,所以在访谈前,我在与其他村民聊天过程中先询问了一些重要时间节点与事件,以此来应对受访者因个人原因导致记忆不清的问题。

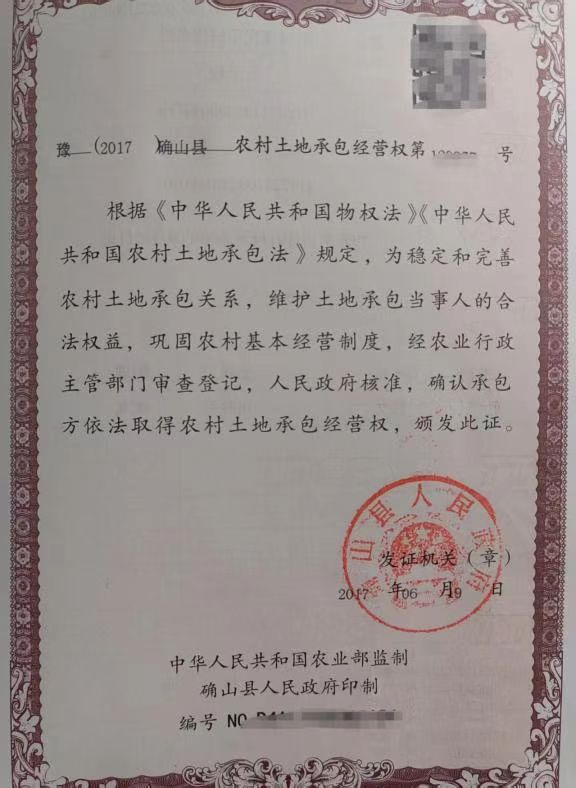

在此次访谈中,受访者详细讲述了“承包到户”与“土地确权”时期发生的一些事情,以及其家中“土地流转”的过程和影响。据受访者自述,“土地确权”不仅使农民对土地拥有经营权,而且加速了乡村农业发展。“土地流转”使得受访者这类不喜欢种地的农民可以将土地租赁给他人,既能专注于热爱的事业,又能通过土地获得一份收入。受访者提到“土地流转”使得家乡的土地呈现规模化种植趋势,大大提高了土地的利用率,同时也出现了多元种植的现象,加速家乡的多元经济发展。对于受访者个人而言,“土地流转”暂时解放了其原先被土地“困住”的肉体,接触外面更为广阔的世界,也使其能够投身于热爱。但在提到对土地的情感依赖时,受访者显然是矛盾的。虽然受访者不止一次地提到不喜欢种地、不是很依赖土地,却还是会在闲时到田间地头站一站,看看地里的庄稼,或许这就是农民与土地之间深深的牵绊。

访谈结束后,回到家中整理录音资料,还是会一次次地被受访者的讲述所吸引。或许这就是口述史的魅力,它能够带着我们去体验他人的别样人生与丰富经历,在他人的娓娓道来中感受生命的独特与精彩。每一次口述史访谈的经历都是一次特别的体验,每一次田野调查都是一次心灵的感悟。